未来の仕事が変わる

- 世界経済フォーラム(WEF)の報告では仕事が大きく変わる

-

- 2023年報告では 2028年までに働く人の中核スキルの 44 % が変化し、再学習が必要になるとされている。(WEF 2023)

- 今の常識が、卒業時には通用しない可能性

- 必要なのは「自分で考える力」

- だからこそ変化に左右されない「地頭力」が鍵になる

-

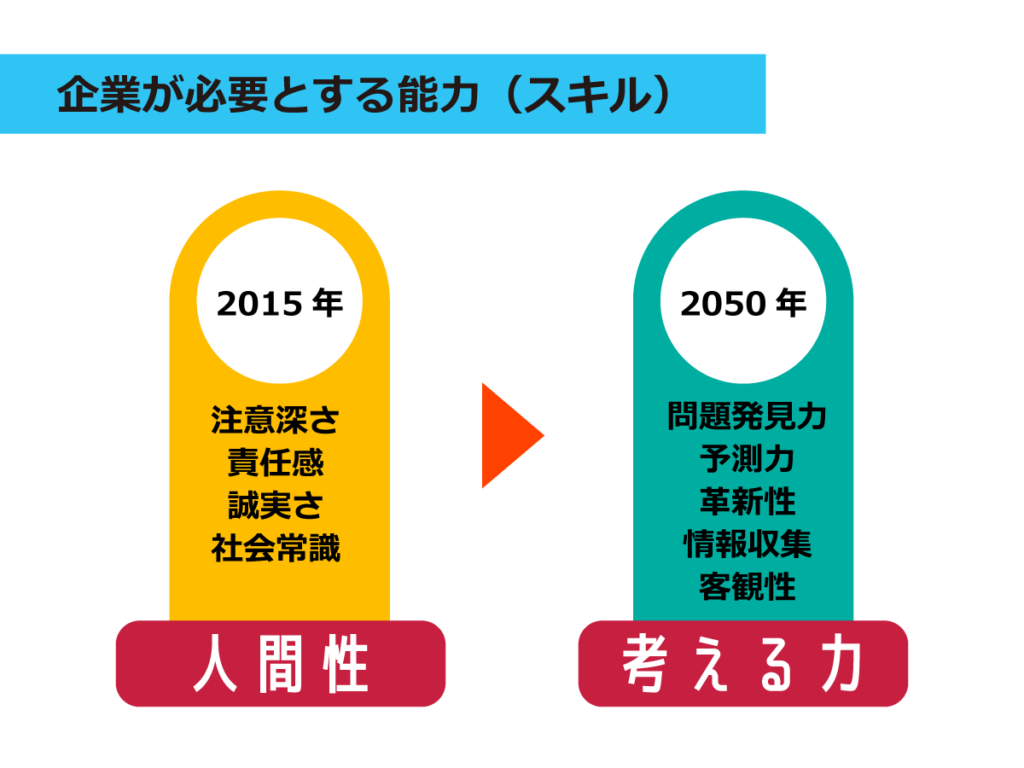

2050年に求められる現場のスキル

- AIの進化によって変わる必要とされるスキル

-

この数年で大きな雇用、職業の変化が訪れると言われています。

単純作業は AI が担い、2050年頃までにはAIを使うスキル、または人間にしかできない、「自分で課題を見つけ、試行錯誤する力」が仕事の価値を決めるとされています。 -

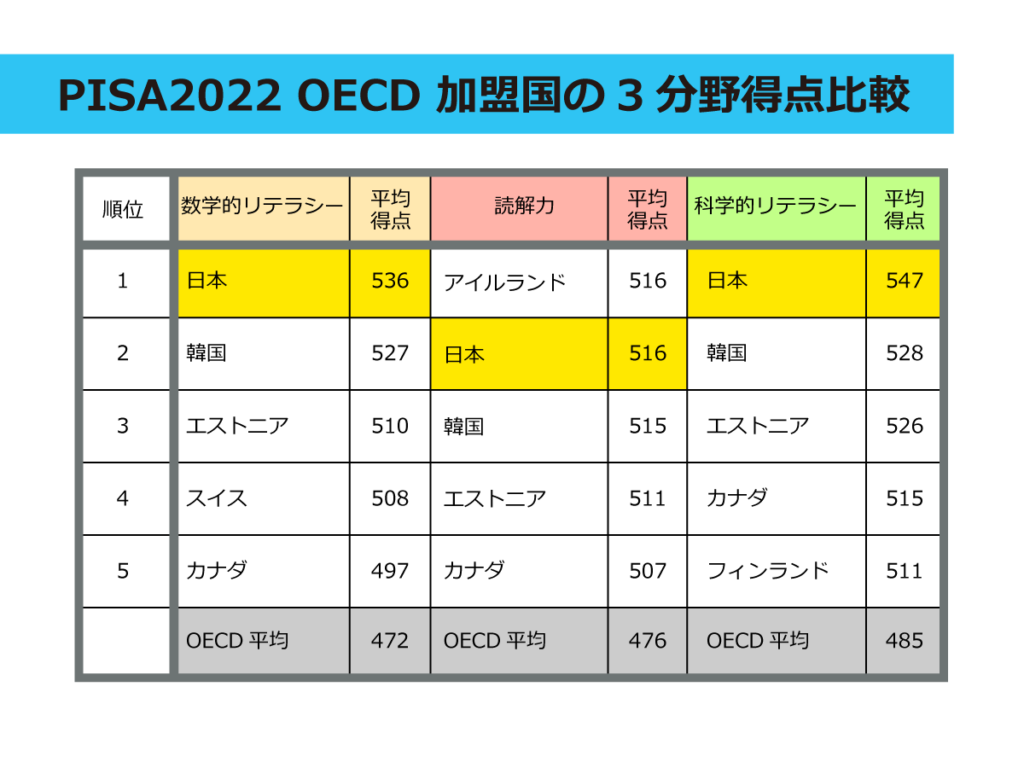

学力は高いのに、学ぶ楽しさが低い国

- OECDが実施する国際学力調査PISAで日本は高成績

-

→ 数学1位・読解2位・科学1位(2022年)※

→ 従来の知識の詰め込み式の方法は間違っていない※全参加国では数学 5 位・科学 2 位・読解 3 位相当。

- 一方でこんな結果も

-

・「勉強が楽しい」29%(OECD平均51%)

・「自己効力感」が低く、間違いを恐れる傾向 -

知識を活かし切る主体性が課題

学校教育の理想と限界

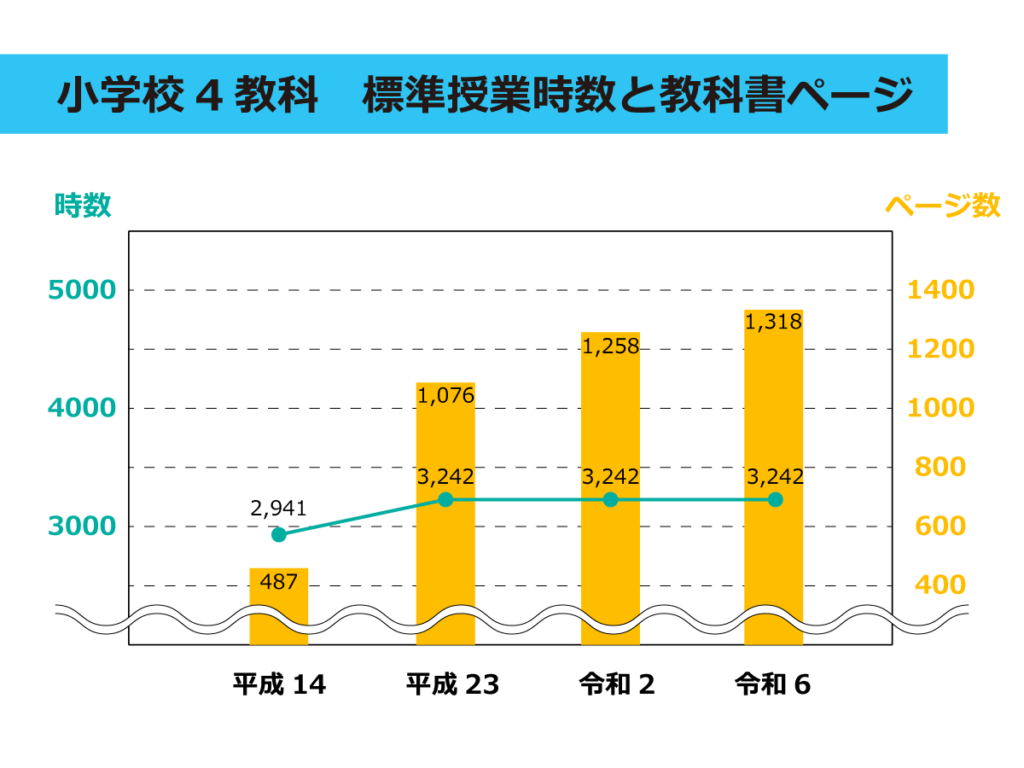

- 学校の教科書と授業時間の関係

-

4教科の教科書のページ数は2003 年比 2.7 倍(文科省 2023)。

ただし、授業時間はほぼ変わらず、更に教科も増えている。 - 求めるものは多く、できることが限られる現状

-

・時間は増えず、先生の業務も過多

・教える「基礎」と「探究」の両立が困難

参考(文部科学省)

デジタル教科書をめぐる状況

教員勤務実態調査

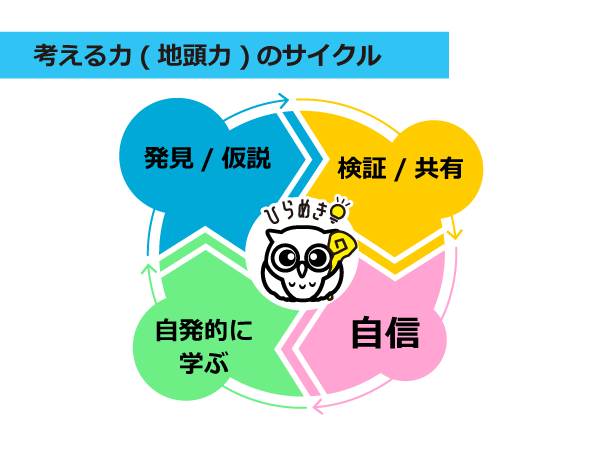

なぜ今、考える力(=地頭力)が必要か

- AIでは代替しにくい「考える力(地頭力)」が、人の強みとして差別化要因になる

-

→ 問題発見・予測・創造・状況判断・客観性

「自分で考えて判断する力」が未来を生き抜く鍵となります。 - 知識優位 × 思考訓練 で「何が来ても対応できる」子どもに。

あたまラボの取り組み

- 時間いっぱい楽しく頭を使い続ける

-

・正解が一つではない課題やゲームで、楽しみながら思考サイクル(発見→仮説→検証→共有)を体験。

・遊びながら学び、自信と好奇心を引き出す授業 - 企業で培った、現場のリアル

-

企業現場での経験を活かし、リアルな題材で授業を行います。

お気軽にご相談ください

さあ、未来を楽しもう